У-2 и НИИ ГВФ СССР во время войны

Известный самолет У-2 он же По-2 внес огромный вклад в разгром немецко-фашистских оккупантов...

Летать день и ночь…

Огромную работу проделали в годы Великой Отечественной войны летчики Гражданского воздушного флота. В необычайно трудных условиях, как правило, ночью, они перевозили раненых, транспортировали боеприпасы, продовольствие, медикаменты, поддерживали связь с партизанами и даже занимались разведкой. Основным центром, который обеспечивал выполнение всех этих заданий, стал НИИ гражданской авиации. Этот институт начальник Аэрофлота, в ту пору генерал-полковник авиации, Ф. А. Астахов назвал «мозгом Гражданского воздушного флота, мудростью ГВФ».

Научно-исследовательский институт Гражданского воздушного флота (НИИ ГВФ) был образован в 1932—1939 гг. путем слияния отдельных узкоспециализированных институтов — самолетного, авиационных двигателей, аэрографического, связи и светотехники, сельскохозяйственной авиации, авиационной медицины, экономических исследований и некоторых других более мелких организаций. К 1941 г. НИИ ГВФ стал единственным научным центром Аэрофлота с обширными лабораториями и высококвалифицированными кадрами. Он был в состоянии полностью решать все технические вопросы, стоявшие перед гражданской авиацией. Основным направлением работы института до 22 июня 1941 г. было улучшение технической эксплуатации самолетно-моторного парка на воздушных линиях ГВФ.

Начальник НИИ ГВФ в годы войны Маршал авиации Ф. А. Астахов

Однако с началом войны профиль тематических работ коренным образом изменился. Призыв партии «Все для фронта, все для победы!» стал определяющим для ученых. Кстати, научных работников в НИИ ГВФ к январю 1942 г. было лишь 265 человек. Немного, если знать, что в довоенное время в штате числилось 938 сотрудников.

Выполнение полетов в сложных метеорологических условиях без видимости земли и ночью требовало дополнительных средств радионавигации и постоянной надежной связи с землей. До войны в стране для этих целей использовались радиомаячные трассы и радиополукомпасы в сочетании с широковещательными и приводными радиостанциями. В военное время опыт применения средств радионавигации стал еще более необходимым, ведь мощные длинноволновые вещательные станции и радиомаяки были закрыты, чтобы не послужить средством наведения вражеских самолетов. Оставшиеся радиосредства — маломощные приводные станции и маяки, работающие пеленгом, имели дальность 150—200 километров. Это не позволяло надежно обеспечить полеты в прифронтовой полосе и в тыл противника наших летчиков. Необходим был коротковолновой пеленгатор. Законченной модели такого авиационного прибора в промышленности не было. Перед НИИ стояла задача к 15 мая 1942 г. обеспечить самолеты гражданской авиации пятнадцатью комплектами пеленгаторов легкого типа и десятью автоматическими приводными радиостанциями, «...к 1 июля подготовить аппаратуру для обслуживания 200 самолетов У-2 радиоприемниками...», в том числе во фронтовых частях И. В. Сулимова, П. С. Рассказова.

Радиокомпас и антенна на самолетах — разработка НИИ ГВФ предвоенных лет

Институт справился с заданием командования Аэрофлота. Разработал полустационарный радиопеленгатор ВАП, обладавший дальностью до 1 500 километров. Этот коротковолновый аппарат легко разбирался, что позволяло переброску его самолетом. В июне 1942 г. пеленгатор испытывает комиссия, в состав которой вошли профессор института В. В. Широков и пилот московской авиагруппы П. Ф. Еромасов, ставший в Великую Отечественную войну Героем Советского Союза. И уже с июля подразделения ГВФ стали оснащаться новым оборудованием. В одном из приказов ГУГВФ того времени отмечалось: «Опыты... НИИ ГВФ по обслуживанию самолетов дальней связью и радиопеленгацией показали практическую возможность управлять полетами на расстоянии до 2 000 и более километров. При этих расстояниях пеленгаторная сеть при должной организации работы экипажа и наземного персонала обеспечивает радиоориентировку и непрерывный диспетчерский контроль за ходом полета». Силами работников института было изготовлено 35 пеленгаторов. Два десятка из них установили на Красноярской воздушной трассе и вдоль линии фронта от Архангельска до Краснодара. Ими же обеспечивались полеты на международных линиях Москва—Англия, Москва—Иран, Москва—Стокгольм. Коротковолновый пеленгатор был проверен при обеспечении боевых вылетов в 1-й авиатранспортной дивизии (АТД) ГВФ. В течение 1942 г. пеленгаторами было обеспечено 1 664 вылета. Для обслуживания новой техники институтом были подготовлены 159 специалистов для ВВС Красной Армии, авиации дальнего действия и ГВФ.

Навыки, которые пришли к гражданским авиаторам при освоении радиоустройств, разработанных в НИИ ГВФ, и в дальнейшем надежно помогали пилотам Аэрофлота. Так, из отчета 10 Гв АТД за апрель 1945 г. узнаем: наиболее характерными полетами за границу в апреле месяце 1945 г. было выполнение специальных заданий Правительства Союза ССР из Москвы в Сан-Франциско.

Задание получал со своим экипажем Герой Советского Союза гвардии майор Таран, а также гвардейцы старший лейтенант Рыжков, Бирюков, капитаны Яковлев и Полосухин.

Сложность выполнения задания заключалась в том, что летчики должны были своевременно на месте принимать правильные решения на незнакомой трассе. При полете в Сан-Франциско наши экипажи на территории Америки встретились с тем, что полет необходимо выполнять по строго установленной и оборудованной специальными маяками трассе.

Американцы, как правило, летали только по трассе, и отклонения от нее не производились. Если американский летчик отклонялся от трассы, или радиомаяк, к которому он летит, не работал, или же не обеспечивал ему полет, то пилот, как правило, обязан был возвратиться на аэродром вылета.

Во время полета в Сан-Франциско на одном из аэродромов наши самолеты сели на заправку. По условиям полета все самолеты должны были прибыть в Сан-Франциско одновременно. Самолет Героя Советского Союза гвардии майора Тарана заправился последним, к тому же светлое время было ограниченно. Вылетая последним, Таран не смог бы одновременно со всеми прибыть в пункт назначения.

«Майор Г. А. Таран принял решение срезать огибы трассы и выполнять полет строго по прямой. Установленный маршрут проходил по огромным ущельям. Таран поднялся на большую высоту над хребтами и пошел напрямую. Для точного выхода на аэродром посадки и определения своего местонахождения в полете летчик все время пеленговался по радиомаякам этой трассы. Один из американских летчиков, находящийся на борту самолета в качестве консультанта по трассе, очень удивлялся, когда узнал, что Таран пеленгуется по радиомаякам трассы, так как они этого не знают и летят только на радиомаяк».

Для обеспечения ночных полетов в прифронтовой полосе институтом был сконструирован переносной световой маяк и замаскированный электрофицированный старт, силами сотрудников НИИ ГВФ изготовлено и установлено на 404 самолетах У-2 в авиаполках ГВФ электрооборудование по схеме, разработанной в институте. До их появления в авиачастях приходилось пользоваться при обслуживании посадочных площадок в местах близкого расположения противника вот так, как, скажем, в 3-м авиаполку подполковника Рассказова. При полетах в тыл противника, к партизанам, ночной старт выкладывался из пяти консервных банок, наполненных промасленными тряпками. Соответствующее расположение при различных комбинациях являлось специальным сигналом приема самолетов. Естественно, что при подлете самолетов банки поджигались.

Фронтовые подразделения ГВФ имели большое количество самолетов У-2. Но этот тип аэропланов не имел электроосветительного оборудования, и поэтому летчики были вынуждены проводить боевую работу днем, что влекло за собой потери и людей и техники. Институт решил оборудовать самолеты непосредственно во фронтовых условиях, в боевых подразделениях, без ущерба для их работы. Группа специалистов выехала на фронт, в полевых условиях установили на самолеты стандартное электрооборудование и посадочные фары. Отметим здесь, что разработанного типа фар для легких самолетов У-2 и его модификаций не существовало. И поэтому пришлось переделать автомобильные и тракторные фары. Свыше 400 самолетов было принято для ночной эксплуатации, причем, как свидетельствует документ, «в процессе выполнения работ не было ни одного срыва боевых заданий по причинам оборудования». Интересно, что один из работников НИИ — инженер И. П. Жукель сам при необходимости летел в Москву и срочно доставлял в места оснащения самолетов электрооборудованием необходимые материалы и арматуру со столичных автозаводов. Что же касается электрофицированного старта, то проведенные испытания оборудования ЭС-1 показали надежность обеспечения посадки самолетов с небольших высот — в полтора-два километра, без нарушения светомаскировки аэродромов.

Среди других интересных разработок ученых-аэрофлотовцев можно выделить и переносной световой маяк СМП-2 с питанием от аккумулятора, необходимый для обеспечения в прифронтовой полосе ночных полетов наземными сигналами. Приказом Аэрофлота в июле 1943 г. указывалось: «...конструктивное выполнение свето-маяка позволяет применять его в полевых условиях, что имеет значение при частой смене оперативных аэродромов». Месяцем позже сообщалось, что «проведения войсковых испытаний светового маяка СМП-2 в одном из авиаполков ГВФ показали, что применение этих маяков облегчает определение точного места расположения аэродромов ночью, в особенности аэродромов подскока...»

Опыт зимы 1941/42 гг. показал, что при полетах в глубокий тыл противника, например для связи с партизанами или при десантной операции, необходимо наличие простого и не требующего квалифицированного обслуживания радиоустройства для точного вывода самолетов на нужную площадку. Для решения этой задачи НИИ разработал переносную приводную радиостанцию для наведения самолетов, оборудованных радиополукомпасами, в радиусе 30—50 километров. Всего изготовили 15 комплектов станций, опыт их работы показал, что, кроме применения на земле, эти станции с успехом могут применяться на самолете-лидере при групповых операциях. Кроме полков ГВФ новой разработкой института снабдили и дальнобомбардировочную авиацию ВВС.

Институтом на базе массового колхозного приемника был разработан специальный радионавигационный приемник, обеспечивавший дальность приема типового радиомаяка до 130 километров. Стоимость изготовления этого устройства не превышала 250 рублей. Для авиаполков изготовили 80 комплектов этих устройств. Значительной работой НИИ ГВФ в годы войны была буксировка планеров и самолетов. Планеры буксировались за самолетами ПС-40 и П-5. Был сформирован и специальный планерно-транспортный отряд в Московском управлении. Также проводились испытания по буксировке самолета У-2 самолетом П-5 и самолета П-5 самолетом ПС-40 с целью проверки возможности подъема с места вынужденной посадки самолета с неисправным мотором и доставки его в рембазу.

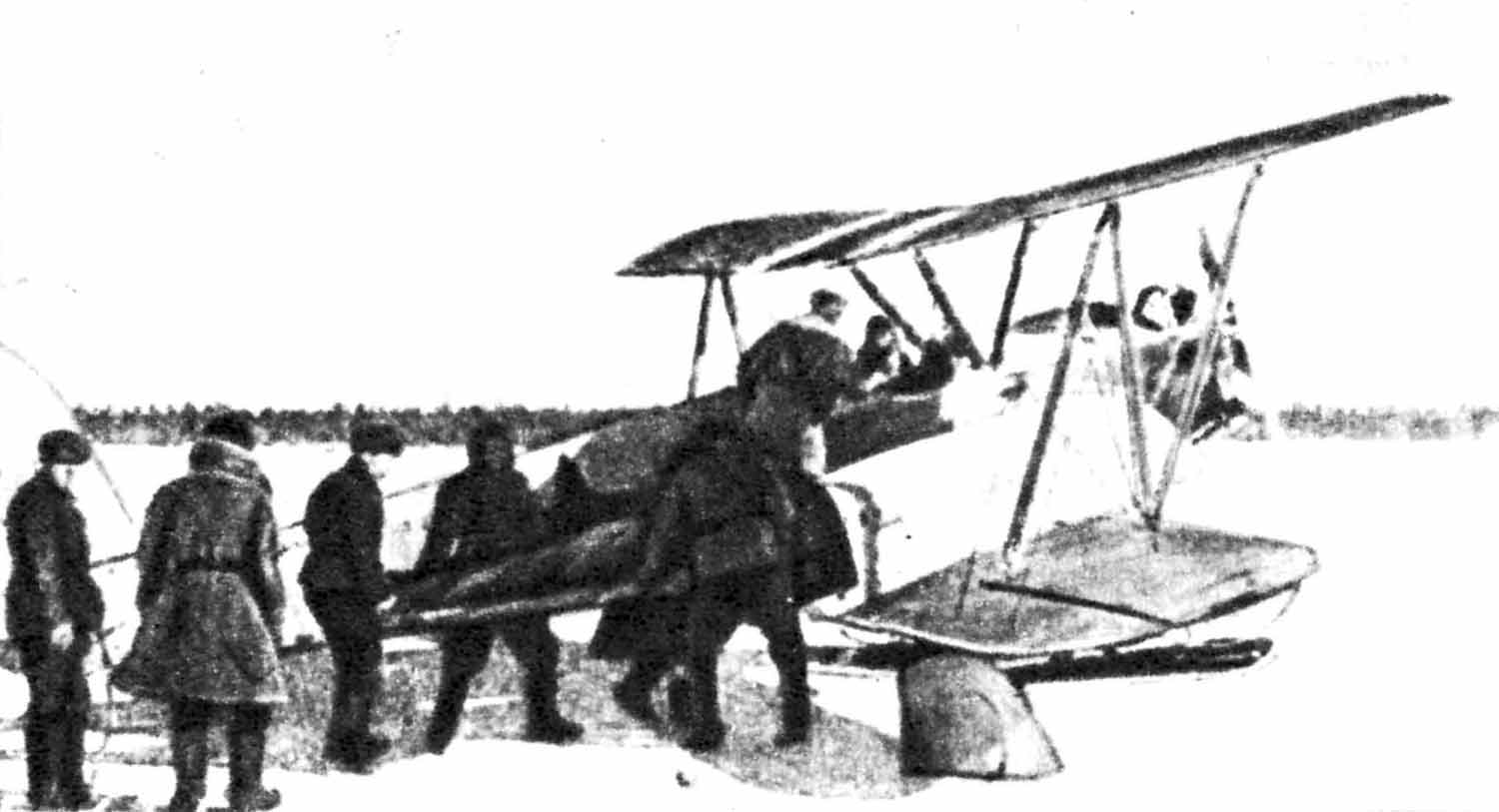

В испытаниях принимали участие, как сообщают документы архива, инженер-пилот НИИ С. Д. Спиваковский, пилот НИИ У. К. Богомазова, а из Западно-Сибирского управления ГПФ — пилоты-буксировщики Кузаков и Горшков. В апреле 1942 г. предусматривалось провести на магистрали Москва — Иркутск испытание планерных буксиров. НИИ ГВФ сконструировал универсальные взлетные лыжи для различных типов самолетов. До этой разработки летной технике приходилось испытывать трудности при взлете на колесах в зимних условиях. Лыжи получили хорошую оценку и рекомендовались к широкому применению. А это значило упрощение взлета и посадки в вынужденных обстоятельствах, в условиях затрудненного старта, когда неожиданно выпадал снег и отсутствовала возможность быстрой очистки полосы взлета, при перелетах с заснеженного аэродрома на бесснежный, при выполнении специальных заданий с посадкой на неподготовленный аэродром — допускавший посадку на него, но не пригодный для взлета с него на колесах.

Специалисты НИИ ГВФ предложили для перевозки раненых оборудовать самолеты специальными гондолами

НИИ ГВФ многие свои тематические разработки делал совместно с АН СССР. Так, для обеспечения постоянной готовности самолетов к вылету при низких температурах был разработан каталитический подогреватель КП-2, который благодаря медленному и беспламенному сгоранию бензина поддерживал тепло в моторе. Этот подогреватель с успехом применялся для обогрева рабочего места при полевом ремонте, для ускорения просушки ремонтируемых деталей. Заботясь о летно-техническом персонале, институт в содружестве с АН СССР разработал и выпустил серией ручной каталитический подогреватель КП-4, служивший для обогрева рук. Также были изготовлены, правда небольшим числом, в 1942 г. греющие химические стельки для обуви летного состава, летавшего в неотапливаемых самолетных кабинах.

Много внимания в НИИ ГВФ занимали темы улучшения авиационных топлив и масел. Так, на самолетах ПС-43 для смазывания механизма подъема и выпуска шасси применялась американская смазка «Мобил-гриз». Ввиду того что эта смазка замерзала уже при минус 15°, встал вопрос об эксплуатации самолетов в зимнее время с выпущенными и законтренными шасси, что снизило бы скорость самолета на 25—30 километров. Работники института в короткое время разработали смазку, замерзавшую лишь при минус 45°. В лабораториях НИИ в короткое время изготовили 104 километра этой смазки. Это полностью обеспечило нормальную службу самолетов ПС-43.

К сожалению, нет возможности рассказать обо всех разработках института во время войны. Здесь и пиротехнические факелы и прожектора, антиобледенители, различное вооружение, среди которого специальная модификация самолета У-2 под названием ВОМ-1 — воздушный огнемет. Кроме деятельности в военных целях НИИ ГВФ нашел возможным часть времени уделить и народному хозяйству. В частности, сконструировать оборудование для проведения авиаопыления и опрыскивания на самолете По-2 для сельского хозяйства. Также был разработан метод авиаподкормки пшеницы. Опыты показали, что он увеличивает урожай зерна на 25% по сравнению с ручным способом. Кроме того, за годы войны институтом проводились работы по борьбе с хлопковой совкой, с черепашкой, с азиатской саранчей.

Еще задолго до победного мая 1945 г. НИИ ГВФ приступил к разработке проблем развития послевоенной транспортной авиации СССР. В результате появились проект плана опытного строительства самолетов для гражданской авиации, анализ возможности использования и приспособления военных самолетов для транспортных целей. Были разработаны классификация аэропортов, их средства связи и радионавигации, а также система светооборудования воздушных линий для ночных полетов.

Институтом науки гражданских авиаторов только за 1942—1944 гг. было издано 315 книг и брошюр общим объемом в 545 печатных листов по вопросам эксплуатации различной авиационной техники. Так, активно создавались диафильмы для наглядного показа устройств и систем самолетного оборудования.

Самоотверженный трудовой героизм ученых-авиаторов навсегда вошел в историю Аэрофлота. Как отмечал начальник ГУГВФ военных лет Маршал авиации Ф. А. Астахов: «...проведенные институтом работы оказали существенную помощь частям ГВФ в разрешении основной, задачи, поставленной перед ними в дни Отечественной войны, — летать днем и ночью в сложных метеорологических условиях вне оборудованных трасс».

Ю. Хелемский

Комментариев нет.