Рабочее место – внутри трубопровода

Так проходила операция по ремонту нефтепровода, когда работы проводились людьми, находившимися внутри трубы…

Ремонт трубы изнутри

Если трубы нефтепровода подверглись коррозии изнутри (это возможно на тех участках, где нефть идет под низким давлением), появляется опасность скрытой утечки, не обнаруживаемой традиционными средствами контроля. В результат такой утечки — загрязнение окружающей среды.

Недавно французские специалисты провели ремонт на одном из участков нефтепровода протяженностью около полукилометра, где трубы оказались подверженными коррозии изнутри. При этом все необходимые сварочные и другие работы были выполнены специалистами, находившимися внутри труб, в исключительно трудных условиях.

При транспортировке нефти всегда и везде существует опасность загрязнения окружающей среды. На море зловещие черные приливы оставили следы на многих побережьях и сохранились у всех в памяти. А на суше? Не могут ли тысячи километров трубопроводов, пересекающих Европу, послужить источником экологических катастроф того же масштаба?

Специалисты утверждают, что нет. Утечки или разрывы, так же как и аварии, вызываемые природными катаклизмами, были бы быстро обнаружены и незамедлительно устранены. Сильная утечка нефти из трубопровода при повреждении была бы сразу зарегистрирована по падению давления одним из контрольных постов находящихся по всей его линии. Замедленную утечку возможно обнаружить посредством воздушного наблюдения которое регулярно ведется за всеми нефтепроводами. При малейшей опасности катастрофа может быть предотвращена немедленным отключением поврежденного участка.

Опасность коррозии

Но несмотря на все эти меры, исключить опасность полностью не удается. Сохраняется риск скрытой утечки, вызываемой коррозией труб. Появление ее настолько слабое и незаметное, что ее невозможно обнаружить при помощи традиционных средств контроля, а между тем в результате такой утечки постепенно загрязняется почва, серьезно отравляются близлежащие источники воды.

Воздействию коррозии подвержены как внешние, так и внутренние поверхности трубопроводов. Как правило, снаружи трубы хорошо защищены: помимо специальных оболочек и катодных покрытий, они подвергаются периодическому осмотру, а их ремонт относительно прост. Что касается внутренних поверхностей, то здесь ситуация совсем иная. Не только потому, что внутренние стенки не обрабатываются специально, но и ввиду того, что средства контроля несовершенны и их применение связано со многими трудностями.

Южноевропейское общество трубопроводов (СПСЕ), сеть магистралей которого простирается от Марселя до Карлсруэ, использует для контроля внутренней поверхности труб оригинальную технологию.

Она заключается в том, что в специальные участки трубопровода вводится аппарат, названный «линалог», который под давлением нефти перемещается внутри трубы. Используя принцип токов Фуко, линалог обнаруживает места, пораженные коррозией, и регистрирует их на графике. Однако полученные таким образом данные дают скорее качественную нежели количественную характеристику, поскольку позволяют судить лишь об относительном разрушении стенок, выраженном в процентах. Остаются неизвестными ни точное местонахождение пораженных участков, ни действительная степень разрушения. Для точной оценки повреждений необходим внутренний осмотр трубы. Эта операция одновременно и технически сложная и дорогостоящая.

К счастью, проверки, проведенные в течение последних десяти лет, показали, что на большей части сети трубопроводов риск коррозии минимален. Единственное, что представляет опасность, — участки, где нефть циркулирует под низким давлением. По этой причине в них возможны застои. На долю таких участков приходится менее 1 процента общей длины южноевропейских трубопроводов. В основном это отрезки, соединяющие разгрузочные терминалы с нефтехранилищами. В этих местах содержащиеся в нефти соли, сера, так же как и часть балластной воды танкеров, могут служить источником серьезного разрушения внутренних поверхностей труб.

Именно в таких условиях эксплуатируются четыре линии труб длиной 12 километров и диаметром 860 миллиметров, соединяющие терминал Лавера с нефтехранилищем в Фоссюр-Мер. Эти трубы рассчитаны на давление в 28 бар, но при эксплуатации давление никогда не превышает 10 бар. В месте пересечения с каналом Пор-де-Бук, соединяющим залив Берр со Средиземным морем, на протяжении 500 метров трубы пролегают на глубине 20 метров, образуя четыре больших сифона.

Проверки, проведенные на этом участке с помощью линалога, обнаружили наличие коррозии различной степени. Поэтому в прошлом году СПСЕ приняло решение на месте определить реальный размер повреждений и произвести необходимые ремонтные работы.

Особенности обстановки на участке в Пор-де-Бук серьезно осложняли выполнение поставленной задачи. На всем остальном протяжении нефтепровода сифоны залегают на глубине полутора метров под землей. Здесь же четыре трубы не только на 20 метров погружены в воду, но и заключены в бетонную оболочку толщиной 13 сантиметров и завалены валунами и обломками скал. Это делает их недоступными снаружи. Поэтому было решено проникнуть внутрь.

Уникальная операция

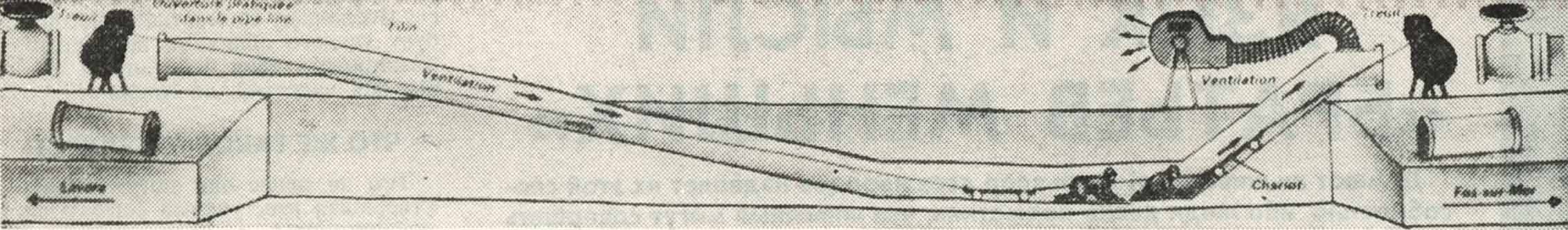

Посылка людей на многочасовую работу в трубу, диаметр которой менее 90 сантиметров и длиной свыше полукилометра, — все это было одновременно трудной и чрезвычайно рискованной операцией. Она потребовала ужесточенных мер безопасности (чтобы избежать возможности взрыва) и гарантированной работы технических служб и агрегатов (в частности, для принудительной вентиляции).

Вот как проходила эта «премьера», которая войдет в историю нефтепроводов.

Подготовительная стадия заключалась в тщательной очистке трубы изнутри. Сырая нефть дает отложения парафина на стенках трубы, образующие равномерную пленку толщиной в несколько миллиметров. После того как с каждой стороны сифона были установлены трубы определенной длины для обеспечения доступа, внутрь нефтепровода был введен скрепер, приводимый в движение сжатым воздухом. Этот скрепер удалил остатки нефти, находившейся еще в трубе, и начал очищать образовавшийся слой парафина. Следующие несколько скреперов, несущих детергент, химическим способом удалили жирные наслоения на стенках. Затем при помощи вращающегося шарнира, подающего под высоким давлением смесь воды с детергентом, избавились от последних загрязнений. В завершение последний скрепер очистил нефтепровод от остатков воды и детергента.

Поскольку нефтепровод был очищен, то можно было приступать ко второй стадии операции. Прежде всего у одного из входов была установлена мощная система вентиляции (производительность 16 тысяч кубометров воздуха в минуту). Затем при помощи лебедок, расположенных у каждого конца участка, в нефтепровод была запущена тележка, оборудованная приборами для обнаружения взрывоопасных примесей в атмосфере трубы. Как только были получены удовлетворительные результаты, специалисты спустились для осмотра внутренних поверхностей. Он проводился в горизонтальном положении с использованием тележек. Было произведено скрупулезное фотографирование, цель которого заключалась в получении точной картины мест, пораженных коррозией. На второй стадии были измерены форма и глубина обнаруженных раковин.

Коррозия затронула лишь нижнюю часть трубы шириной примерно 10 сантиметров и длиной 150 метров. Размер раковин колебался от нескольких десятых миллиметра до 7.5 миллиметра, что превышало половину толщины стенки труб (12,74 миллиметра).

Третий этап представлял собой ремонт в собственном смысле слова. Использовались два метода. В тех местах, где концентрация раковин была слишком велика, чтобы их заваривать одну за другой, приваривали стальные пластины 6-миллиметровой толщины, названные «дублирующими». Всего было использовано три таких пластины общей длиной 35 метров. Во втором случае дефектные места предварительно тщательно зачистили, затем все раковины глубиной более 4,5 миллиметра, а также места, где круговая плотность точек сварки не превышала 14 единиц, были заварены и проверены на отсутствие трещин.

На четвертом и последнем этапе была произведена операция, в технических терминах именуемая «пассивацией» трубы. Цель ее заключается в защите стенок. После всесторонней пескоструйной обработки для ликвидации остатков окисления на нижнюю часть нефтепровода нанесли усиленный защитный слой (смола — стекловолокно-смола) Затем всю внутреннюю поверхность трубы обработали слоем эпоксидной смолы толщиной не менее 900 микрон. Эту операцию выполнили при помощи машины, управляемой автоматически.

По окончании работ отремонтированный участок нефтепровода подвергли гидравлическим испытаниям на прочность.

Операция позволила не только испытать новую технику и нетрадиционные материалы, но на деле доказала, что в необходимых случаях можно проникать в самые труднодоступные места нефтепроводов и при любой ситуации предотвращать загрязнение окружающей среды.

Морис Дессмон

«Сьянс э ви», Париж

1984

Admin-uzzer- August 24 2025 15:24:44

Admin-uzzer- August 24 2025 15:24:44