Щепки летят…

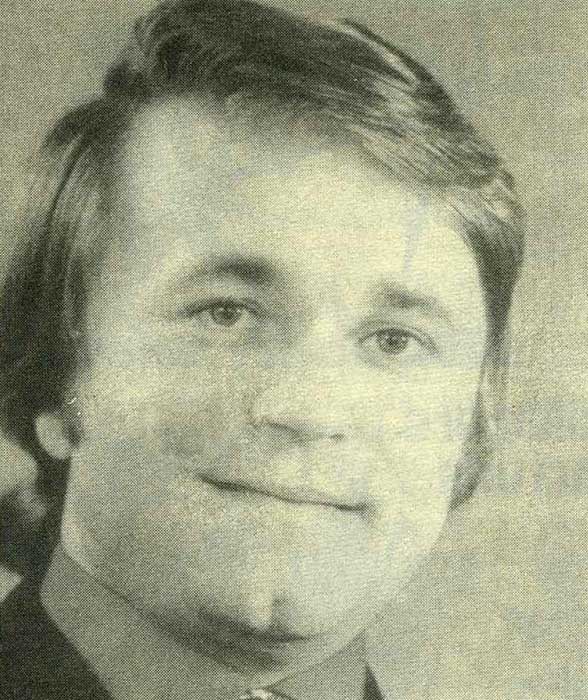

Невозможно поверить, что Жени Мартынова больше нет… 1990 год

Последний материал Евгения Мартынова

О нашей музыкальной культуре беседуют братья композиторы Евгений и Юрий Мартыновы.

Е. М. Лично мне трудно сказать, когда было легче эстрадному артисту или композитору: в 70-е годы, когда я начинал свою карьеру, или сейчас, когда, казалось бы, для свободного творчества нет преград. То были годы жестокой цензуры, полновластия бюрократической машины, но одновременно — и годы компетентных художественных советов, большого внимания к художественным процессам в обществе, внимания как «сверху», так и «снизу». Сейчас из-за множества трудностей, внезапно свалившихся на головы советских людей, из-за проблем самых разных, включая совершенно мелочные, ранее не стоявшие перед нами (как-то: дефицит с мылом или сахаром), интерес людей к серьезному искусству упал, а от эстрады чаще всего требуется развлечение и все.

Ю. М. Более всего беспокоит стремительная коммерциализация искусства, особенно эстрадного, его уход в руки теневых дельцов шоу-бизнеса. Мы не успели еще осознать «новых законов и правил», а для свободного творчества места уже почти не осталось. Вообще-то я человек не панического отношения к переменам, однако та мелочность, которая нынче называется предприимчивостью и деловитостью, меня шокирует. Недавно я позвонил поэту, ранее моему соавтору, и предложил написать песню для довольно известной певицы. Он мне ответил совершенно серьезно, что бесплатно сейчас уже ничего не пишет и мне не советует.

«Бесплатно сейчас только птички поют!» Откуда это появилось в нас? Еще пример: позволила мне певица, попросила инструментальную фонограмму моей уже записанной с другой певицей песни. Несмотря на свою занятость в те дни, я дал ей фонограмму и позанимался с исполнительницей перед записью, как она просила. И в результате она предлагает мне «за услуги» деньги, убеждая, что я обязан их взять, что другой композитор взял с нее гораздо большую сумму, которой у молодой артистки и на сберкнижке не было. Но я был удивлен еще больше, когда эта певица, совершенно не поняв моего искреннего отношения к ней, сказала напоследок: «Странный ты какой-то, от башлей отказываешься».

Е. М. Мне кажется, что все это произрастает не от родного корня, идет не из нашего начала, что это наносное, временное, если можно так выразиться: издержки перестройки, те самые щепки, которые летят при рубке леса. Во всяком случае, я в это верю. Ибо, действительно, предприимчивость необходима в материальной сфере (в производстве или торговле, например), но духовные категории — вне области предпринимательства и бизнеса, а вернее — выше ее.

Сейчас работа под «фонограмму+1», то есть с записанным голосом, стала общепринятой нормой — когда певец вообще может не раскрывать рта, а просто подтанцовывает на эстраде, а рок-группа, дергаясь на сцене, кроме цветного дыма, никаких иных «художественных эффектов» предложить публике не может. И это действо называется «концертами победителей хит-парадов». Я понимаю, устроители концертов и музыканты идут кратчайшим путем: залы наполняются — сбор есть — с голоду не помрем. Однако для таланта это губительный путь — короткий в восхождении и стремительный в падении. Мне иногда хочется помочь молодому исполнителю, подсказать что-то, поделиться опытом, но часто обратная реакция такая: сейчас пение и артистизм никому не нужны. И все менее и менее ценится на сцене облик артиста как интеллигентного человека, так как это теперь ассоциируется с «пафосом застоя». Кстати, о застое: именно в тот злосчастный период появились те силы в обществе (и искусстве), которые сегодня пытаются изменить наконец нашу жизнь к лучшему. Это артисты и граждане своей страны с большой буквы: А. Пугачева, А. Градский, С. Ротару, Ю. Антонов, Г. Хазанов... Очень жаль, что музыкальная общественность пока не в достаточной мере поддерживает молодые кадры, которые формируются на эстрадном факультете музыкально-педагогического института имени Гнесиных. Благодаря опытнейшим педагогам и артистам: И. Д. Кобзону, Г. М. Великановой, Л. В. Лещенко и другим,— эта эстрадная мастерская выпускает в свет очень профессиональную молодежь и, главное, талантливую.

Ю. М. Думая о поддержке и помощи в начале творческой карьеры, я навсегда сохраню в душе признательность и благодарность тем людям, которые бескорыстно помогали мне, просто веря в меня. Когда мне было 12 лет, я занимался в музыкальной школе при музыкальном училище в небольшом городе Артемовске Донецкой области. Именно тогда молодая пианистка-педагог Л. П. Голубь обратила на меня внимание и убедила моих родителей, что «мальчику надо профессионально заниматься музыкой и всецело посвятить себя ей». Она увлеченно и бескорыстно стала работать со мной, а в выходные дни и каникулы приглашала заниматься к себе домой, тем самым заложив первые камни в фундамент моей будущей профессиональной деятельности. Лишь дважды судьба свела меня с Д. Б. Кабалевским — когда он был главным редакторам издательства «Просвещение». Но его признание скромного творчества молодого выпускника композиторского факультета Московской консерватории мне придало большую уверенность в своих силах, чем дальнейший факт вступления в Союз композиторов. Он выбрал из нескольких моих песен одну, понравившуюся ему и по теме подходящую в очередной помер журнала «Музыка в школе», но затем младший музыкальный редактор стал требовать от меня различных переделок и «доработок», что затянулось на несколько месяцев. И вот, когда Д. Б. Кабалевский ветретил меня в издательстве второй раз и узнал, что песня до сих пор не напечатана, а пуще того, когда увидел множество ее вариантов «доработайных», но все еще не устраивающих редактора, — он был настолько возмущен, что попросил у меня прощения от лица всей редакции за задержку публикации и ненужные доработки, заверил меня (совершенно растерявшегося от такого обращения со мной и резкого поворота событий), что в следующем номере журнала песня обязательно будет напечатана и что я могу спокойно идти домой сочинять музыку. Но на этом, как мне потом рассказали, он не успокоился: вызвал всех редакторов, попросил чистый нотный лист, мой исчерканный редакторскими правками оригинал и на глазах у всех переписал мой клавир начисто, в его первоначальном варианте - «В знак протеста против бюрократического отношения редактуры к творческой молодежи». И никакие просьбы редакторов — позволить им сделать эту работу — не остановили его. Он два часа переписывал мои ноты, а закончив, сказал: «Я сам был молодым и на себе испытал множество унижений со стороны бюрократов-функционеров, потому хочу своим примером показать, как нужно относиться к талантливым людям».

Е. М. Да, встретить на своем жизненном пути такое отношение к себе со стороны выдающегося музыканта — это счастье. И такой пример искреннего человеческого отношения к тебе неминуемо будет обязывать и тебя, в свою очередь, относиться к другим не как к соперникам, а как к соратникам и коллегам, также нуждающимся в признании и поддержке.

В моей памяти навсегда остались: Б. П. Ландарь (мой первый педагог — музыкант, который повез меня в Киев, подготовил к поступлению в консерваторию, всячески содействовал раскрытию моих творческих способностей), М. В. Кристалинская (не побоявшаяся впервые исполнить песню неизвестного парня с Украины, тем самым позволив мне поверить в свои композиторские способности), М. Л. Таривердиев (поддержавший меня на первом в моей жизни художественном совете на студии грамзаписи фирмы «Мелодия» и выразивший желание «поработать вместе с автором над непринятыми сочинениями, чтобы в следующий раз представить их художественному совету в более совершенном виде»), многие другие.

Публика чаще всего видит в артисте яркую внешнюю сторону и оценивает его нередко «по одежке», разочаровываясь, если дебютант недостаточно смел на сцене, и забывая, что душа самого талантливого человека очень ранима, а в юности, как правило, полна сомнений и колебаний — в отношении своих способностей особенно. Талант — это величайший дар бога человеку, и велика ответственность общества за становление и развитие талантливой личности. Чем больше талант, тем труднее ему раскрыться, как это ни покажется кому-то странным.

Ю. М. И особенно в наш электронно-компьютерный век, тем более в эстраде. Как-то Антона Рубинштейна спросили: «Что нужно иметь прежде всего, чтобы стать хорошим пианистом — большие руки, абсолютный слух или отличную музыкальную память?..» Он ответил: «Прежде всего нужно иметь пианино». И вот с этим «пианино» в нашей эстраде труднее всего.

Музыкантам приходится крутить-вертеть и так и эдак: годами в филармониях и министерствах просить, и к иностранцам обращаться, и с жуликами-фарцовщиками связываться. И если бы обо всех этих трудностях знала публика, а еще лучше — попробовала «влезть в шкуру» любимого артиста или композитора, то ее отношение к «легкому жанру» стало бы иным. Люди слушают «со стороны». Но мало кто догадывается, сколько проблем у наших музыкантов, сколько сил они тратят на решение организационно-хозяйственных вопросов, во сколько денег обходятся записи, съемки, аппаратура, костюмы. Современному работнику культуры и деятелю искусства даже вообразить трудно, как до революции крупнейшие меценаты и капиталисты поддерживали служителей муз, сколько средств вкладывали в развитие отечественной культуры, порой оставляя все свои капиталы Российскому музыкальному обществу, издательствам, учредительным советам по присуждению премий за создание лучших произведений... О тех далеких временах остается только вздыхать.

Е. М. Сегодня эстрадные артисты, стараясь «удержаться на плаву в шторме перемен», стали объединяться в самостоятельные кооперативно-концертные организации, «театры песни», рок-клубы, эстрадные студии и «центры поп-музыки»... Мне кажется, что факт группирования исполнителей, композиторов, поэтов, эстрадных режиссеров вокруг наших истинных мастеров поможет советской эстраде выстоять и шагнуть вперед в это трудное, переломное для всех время. В искусстве, как и во всем обществе, всегда идет борьба. Жизнь таланта — почти всегда подвиг. Однако вряд ли можно надеяться на успех в этой борьбе, если те, кому артист адресует свое искусство, останутся в роли «зевак». Только с поддержкой слушателей и зрителей, с их желанием помочь одаренному артисту и автору аплодисментами или доброжелательной критикой, с их стремлением слушать и слышать не только «фирму», но и нашу, родную музыку на должном художественном и техническом уровне, — я связываю свои надежды на улучшение дел в советской эстраде.

Ю. М. Как-то Маргарет Тэтчер сказала: «Единственная ценность в мире, не знающая девальвации,— это образование». Странно, что подобные мысли у нас высказываются очень редко, и на самом высоком, депутатском уровне — тоже. Мне порой вообще кажется, что у нас почти все занимаются не своим делом, едва ли не каждый второй — на своем месте некомпетентен (может быть, это с тех пор, когда «тот, кто был ничем», стал «всем»). Депутаты рвутся в реформаторы, не имея философского, исторического, юридического образования и не зная экономических законов развития общества, раздетые девочки лезут в кинематограф, вообще не понимая, что такое искусство и какова его роль в общественной жизни, а на эстрадные подмостки просто валом повалили: «сочинять, петь, играть, танцевать — тоже мне великое дело»; зато как эффектно звучит: композитор — Шариков, поэт — тоже Шариков, исполнитель — он же — Шариков! И поет, и аккомпанирует, и танцует, и «звукорежиссирует», и ставит на сцене, и шьет костюмы, и продает билеты, и руководит кооперативом — все он, неуемный самородок Шариков!

Парадокс, но понимающие, образованные и талантливые люди чаще всего пасуют перед фальшью, неграмотностью и бездарностью, так как не могут сравниться с ними в «нахрапистости».

Е. М. Действительно, в наши дни профессиональные музыканты, не имея должной материально-технической поддержки со стороны государственных концертных организаций и музыкальных редакций, отдав по 10—15 лет учебе в музыкальных училищах и консерваториях, оказываются «отрезанными» от своего слушателя. Потому не приходится удивляться, что качество советской эстрадной музыки все глубже садится на самодеятельный уровень. Когда слушаешь зарубежные эстрадно-симфонические оркестры, получаешь такое удовольствие, что слезы из глаз вот-вот польются. А в нашей огромной стране нет ни одного приличного по международным меркам эстрадно-симфонического оркестра.

Ю. М. Хотелось бы заметить, что на всю нашу «эстрадную жизнь» сильно влияет низкая компетентность музыкальной редактуры в органах телерадиовещания и концертных организаций. Именно редактор почему-то всегда знал и знает, что нужно «нашему обывателю», что он «хавает», а что нет, что сейчас «хиляет», а что не очень (прошу извинения у читателей за жаргон, но именно такими выражениями, как правило, редактор манипулирует, если хочет «по-дружески» указать автору, в каком стиле нужно сочинять и на какие аналоги равняться). Если учесть, что в нашей стране органы пропаганды и вещания так же монополизированы, как и все остальные, то чье-то личное мнение и бескультурье, исходящие «сверху», способны всю эстраду повернуть в любую сторону так же, как сибирские реки. Стоит ли удивляться постоянным «шараханьям» эфирной эстрадной политики из парадной патристики — в «социально-черный» рок, из «голубой» лирики — в кабацко-сексуальные страдания, из незамысловатости бардовских откровений — в белогвардейски-эмигрантский репертуар...

Е. М. А ведь это не смешно. Мне, должно быть, этот же редактор недавно посоветовал делать то же самое и привел как подтверждение своим доводам довольно много примеров «плодотворного» претворения в жизнь этого «творческого метода», заверив, что, если я последую его наставлениям, художественный результат будет таков, что «толпа будет торчать от кейфа». Я много раз бывал за границей и везде мог насладиться любой музыкой: симфонической, оперной, народной, эстрадной — все уживается друг с другом, всему есть свое место и время в эфире, и все звучит настолько совершенно (даже оркестры русских народных инструментов, которых в Америке больше, чем в России), что чувствуешь одновременно и крылья за спиной, и пропасть под ногами, ту пропасть, перед которой находимся мы вместе с нашей эстрадой. Вы, наверное, видели на вокзалах, в метро, подземных переходах инвалидов, играющих на аккордеоне или баяне, с шапкой для монет. Если верно марксистско-ленинское определение искусства как зеркала жизни, то я ловлю себя часто на мысли: как мы недалеко ушли от эпохи разрухи после первой мировой войны — и песни почти те же, и инвалиды, как в старой хронике, и шапка, как будто сохранившаяся с тех времен, и все то же безразличие к судьбе «нищего музыканта» (и со стороны Советов, и со стороны профсоюзов).

Ю. М. Пока что, несмотря на «новое время», придется согласиться с упреками любителей эстрады, что вы, мол, ни говорите, а «совок» с «фирмой» не сравнишь. Действительно, беда: и музыканты хорошие у нас есть, и делу своему они преданы, но раскрыться в полный «рост и цвет» нашей эстраде пока не удается. И это вовсе не из-за творческой несостоятельности артистов. Видно, не упадет никак зерно сеятелей в плодородную почву.

Говорю «творчество» и чувствую, что это слишком громко сказано. Однако довольно жаловаться, слезами делу не поможешь! И чтобы кто- то не подумал, читая все это, — мол, плохим танцорам ноги мешают, я расскажу одну грузинскую притчу. Как-то виноградную лозу спросили: «Как высоко ты можешь вырасти?» Лоза ответила: «Дай мне руку — и я дотянусь до солнца». Это относится ко всей нашей эстраде.

1990 г.

*

|

Он работал музыкальным редактором нашего журнала четырнадцать лет, начиная с 1975-го. Это был пик его популярности. Привлекало в нем все — и голос, и его, как теперь говорят, имидж. Но дело в том, что образ, который Женя создал на сцене, абсолютно точно совпадал с его личностью. Здесь все было правдой. И мягкость, и беззлобность, и открытость. Он стал членом нашей редакционной семьи, еще целы магнитофонные пленки с шутливыми песнями, которые Женя записывал для наших девушек к 8 Марта. Никогда он не отказывался участвовать в устных выпусках журнала, в шефских концертах. Вспоминают, как во время Московской Олимпиады, после концерта, он встретил в Олимпийской деревне наших гимнасток, которые устало шли с тренировки. Его узнали, девушки страшно жалели, что пропустили его выступление. И Женя долго пел для них — прямо на улице, ночью, забыв о том, что он тоже устал. Таким мы его и запомним навсегда. Когда Женя принес этот материал в редакцию, кто бы мог подумать, что это будет его последняя публикация?

|

Комментариев нет.