Морская практика - рассказ

Я не знаю ничего страшнее пожара на море, да еще в тумане. Тут какие слова не подбирай — все недостаточны. Ревет огонь, слизывая брезент шлюпок на палубе, сжигая...

Рассказ Г. Халилецкого «Морская практика»

1

Вторую неделю над нами висело, едва не цепляясь за мачты, серое низкое небо, из которого сыпался и сыпался нескончаемый мелкий дождь. У него не было перерывов, и я еще никогда в жизни не видел такого мелкого и такого противного дождя.

За эти дни все стало влажным: переборки кубриков, усыпанные круглыми капельками, одежда, брезент коек, книги. Печенье в пестрой коробке, которое я купил перед выходом в море, превратилось в студенистую массу.

Дышать было нечем; все подавляло своим беспросветным серым однообразием. Дни, от подъема до отбоя, вдруг стали неинтересными, нудными, как этот дождь.

Мой лучший друг Андрей Черняков по утрам пытался беззаботно напевать легкомысленную песенку «Дождь идет, а мне смешно», но мне не было смешно, и я ворчал...

— Слушай, — неожиданно спрашивает он однажды. — Ты не задумывался: от кого произошла обезьяна?

— Меня эта проблема еще не волновала, — мрачно отзываюсь я.

— Напрасно. Нет, верно. Ну, человек произошел от обезьяны, а та от кого?

— От крокодила...

— Почти угадал, — он торжествующе поднял палец: — От рыб, голубчик! Все человечество, если порыться в его родословной, вышло из воды. И, стало быть, для нас это — родная стихия, вода.

— Можно смеяться? — вежливо осведомился я.

— Невежда! — возмутился Андрей. — Медуза малограмотная. Да знаешь ли, — да нет, откуда тебе знать — что состав крови человека и состав морской воды почти одинаков!..

Но тут наш высоконаучный спор был прерван командой, вырвавшейся из хрипловатого динамика:

— Кур-рсантам приготовиться к занятиям по расписанию!..

Удивительно вахтенная служба любит букву «р»!

«Куррсанты» — это мы. Курсанты первой роты второго курса (это мы так говорим — второго, — а на самом-то деле всего лишь полмесяца назад мы были еще первокурсниками) Высшего военно-морского училища. Нас на этом эсминце пятнадцать человек. Мы сами напросились в это плавание — была возможность поехать на каникулы по домам, а мы послушались Андрея, долго добивались, пока нам наконец-то разрешили идти в море — летняя практика должна у нас начаться еще только через год.

И вот теперь в этой веселой обстановке нам предстояло провести еще больше месяца. Мы как-то очень быстро подружились с матросами этого корабля — видели, что и им в такую погоду было не веселее.

Море, море... Кто это выдумал, будто служба на нем полна увлекательной романтики и разнообразия? Дождями она полна, черт их побери, — вот чем!

Я рассуждаю об этом вслух, а Андрей посмеивается:

— Ничего военмор, — утешает он меня. — Будущему офицеру надо через все пройти.

— Знал бы — ни за что в училище не пошел! — все еще не сдаюсь я.

— Ну, это ты кому-нибудь расскажи, — смеется Андрей. — Помнится, не ты ли год назад ночей не спал — ждал, когда вывесят списки принятых?.. Или этого не было?

— Ну, было, — подтверждаю я. — И что? Время романтических неожиданностей на море давным-давно прошло, а я этого не знал... Вот теперь всю жизнь буду жить в окружении этих симпатичных дождей да туманов... А глазное — это никому не нужно!..

— Не знаю, — пожимает плечами Андрей. — А я счастлив!

— Еще бы. Тебе одна дорога в жизни была — в море.

Из рассказов Андрея Чернякова я уже знаю, что и дед его — он служил на линкоре «Октябрьская революция» — и отец были военными моряками. Он вырос в семье, где привычными, обиходными были понятия «большой сбор», «готовность номер один», «оперативное дежурство». В ящике письменного стола лежали дедовы и отцовские боевые ордена, а на этажерке, тесно прижавшись друг к другу, стояли книги о Нахимове, Лазареве, Ушакове...

Вот поэтому-то Андрей и не мог представить, что станет агрономом или астрономом: его дорога действительно была только в морях.

А я? Что меня привело в это училище? Семья у нас «мирная»: отец и мать преподают в хореографическом училище, всегда у нас в большой, но неуютной квартире толпятся какие-то юноши и девицы, вундеркинды; и даже Лилька, моя сестренка, ни о чем, кроме балета, не может говорить. «Ах, Уланова! Ах, Плисецкая!..»

А я вот взял, да и размечтался о море...

— Курсантам собраться во втором кубрике старшин!..

— Ну, все, — вздыхает Андрей. — Сейчас мне опять с мичманом воевать. Опять он начнет цепляться, как репей.

— Зря ты так, — замечаю я. — Несправедливо это!

— А, брось, — пренебрежительно машет рукою Андрей. — Одного хочу; случись трудная минута — не быть рядом с этим Егорлыковым..

2

Мы изучаем то, что обязан знать каждый матрос. Работаем на грузовых стрелах и спускаем на воду шлюпки. Управляемся с негнущимися тяжелыми тросами, так что кожа на ладонях потом горит, как обожженная, и вяжем всевозможные узлы. Делаем расчеты крепости капроновых канатов и на память зубрим особые правила стоянки на якоре.

Я убежден, что от нас требуют большего, чем это будет нужно в службе, а Андрей говорит, что не знает большего удовольствия, чем выполнять все это, изрядно надоевшее мне. Одно только хорошо вот в такой нашей жизни: это когда после изнуряющих, тяжелых занятий вечером наконец-то устроишься в своей подвесной качающейся койке почти у самого подволока и закроешь глаза. Лежишь и слушаешь, как все в тебе полнится каким-то легким звоном — и ноги, и руки; а море где-то там, за этой стальной ребристой стенкой, все бормочет, бормочет до самого утра.

Я лежу с закрытыми глазами и думаю о собственном детстве. «Почему же все-таки я не захотел стать ни композитором, — а мама-то думала, что это будет именно так, — ни балетмейстером,— а отец с гордостью говорил, что растит себе смену?..»

— Спишь, Андрей? — шепотом окликаю я друга.

— Ну?

— Уйду я! Вот кончится эта морская практика — и пойду в какой-нибудь институт... Как считаешь?

Я прислушиваюсь, но Андрей ничего не отвечает. Я долго прислушиваюсь, а он молчит.

Спит, что ли?

Уйду!..

...В тот раз проводить занятия с нами должен был мичман Егорлыков. Вот и в своем отношении к мичману мы тоже расходились с Андреем. Я был почти влюблен в Егорлыкова, а Андрей терпеть его не мог и называл «пережитком прошлого».

Вообще-то, это довольно метко. Мичман был, наверное, последним представителем племени тех боцманов, каких запечатлели еще Станюкович и Новиков-Прибой. Он был грубоватым и умел долго помнить обиду; у него было рябоватое, медное от загара лицо, зычный голос, большие и, должно быть, очень сильные руки. Но свое боцманское дело он знал — тут ничего не скажешь. И свою команду — ребят самых дюжих и расторопных — вышколил на зависть. С этими «егорлычиками», как называл их Андрей Черняков, мичман довел до немыслимого совершенства швартовку и снятие с якоря; такелажное снабжение — все эти блоки, тали, рымы — находилось у него всегда в завидно хорошем состоянии; на палубе — ни соринки; шлюпки — картинка...

Но я все отвлекаюсь, все не о том рассказываю.

Ну, так вот. В тот раз, на мой взгляд, мичман Егорлыков зря придрался к Андрею. Я уважаю мичмана, но истина есть истина. Андрей сказал, что при постановке треугольника паруса, называемого стакселем, нужно передние шкаторины крепить с помощью раксов — оцинкованных петель; а когда ставят трисель, то есть парус, имеющий форму неправильного четырехугольника, то тут надо его крепить к свободно скользящим по мачте деревянным кольцам — сегарсам. Вот и все. В общем-то, это мудрено, но только на вид. Когда разберешься в этой терминологии, оказывается, все просто.

Но мичман прервал его:

— Почему вы не сказали, где именно крепится стаксель?

— Между... между мачтами, на поперечинах, которые называются штагами.

Вот тут Андрей и допустил ошибку. Он не сказал, как полагалось бы, что штаг — это часть стоячего такелажа, расположенная в диаметральной плоскости, — мичману нравилось, если ему отвечали слово в слово по учебнику. Егорлыков вдруг как-то побагровел, замолчал, словно сдерживая дыхание, а потом рявкнул:

— Сами вы... поперечина!

Черняков судорожно стиснул карандаш, который он держал в руках, и тот звучно хрустнул.

— Вот что, товарищ мичман, — глухо и медленно произнес он. — У вас есть право требовать... даже наказывать. Но оскорблять!..

— Прекратить разговоры! — крикнул мичман, и его медно-красное лицо словно еще больше потемнело.

— Курсант Черняков, объявляю вам...

Таким тоном, нараспев, медленно говорят, когда награждают. Но договорить он не успел: наполняя тревожным, могучим широким звоном все корабельное помещение, сметая с коек всех, кто отдыхал после вахт, обрывая занятия, работы, все посторонние мысли человека, загрохотали колокола громкого боя. И в то же мгновение железные трапы загудели под крепкими каблуками стремительно взбегавших матросов, отовсюду понеслись короткие, отрывистые доклады:

— Первый пост к бою готов!..

— Боевой пост четыре к бою готов!..

Должно быть, с годами многое изгладится в моей памяти, и эта неделя сплошного надоедливого дождя и тоскливой раздраженности останется лишь каким-то очень смутным полурасплывшимся воспоминанием, но каждый раз, когда я буду слышать что-нибудь похожее на колокол громкого боя, мне будет видеться одно и то же.

По трапу на верхнюю палубу мы взлетели так стремительно, словно нас вытолкнуло из железного корабельного нутра. Корабль потревоженно гудел на одной басовой ноте. Мы выбежали на палубу и... остановились, будто наткнулись на стену: корабль шел в сплошном тумане!

Если вы видели туман речной, над озерами, над болотами, вы не сможете представить, что такое море в тумане. Речной туман сизый, с голубизною и редкий, как кисея. Туман над болотами серый, клубится, словно дым на пожаре. А туман, окутавший море в эту минуту, был какой-то желто-белесый, похожий цветом на сгущенное молоко. Он был такой плотный, весомый, осязаемый, что его хотелось пощупать.

Леер вдоль борта еще можно было различить, но дальше за ним, внизу и вверху, лежало что-то белое, сплошное, непробиваемое...

Море стонало; но — странно — казалось, что этот стон идет откуда-то сверху, а может, они поменялись местами — небо и море?..

В невидимом динамике раздался знакомый голос командира корабля:

— Личному составу оставаться на боевых постах, курсантам построиться на юте!...

Это было странное чувство: знать, что стоишь в строю рядом с товарищем, слышать его возбужденное дыхание, а видеть одно только плечо; и даже не плечо — маленький курсантский погончик на холщевой робе!

Мы ждали. Мы думали — это обычное учение, и сейчас придет помощник командира корабля и распределит нас дублерами, наблюдающими по боевым постам. Но пришел сам командир. Вернее, мы догадались, что он пришел: было слышно, как он неторопливо прошелся вдоль нашего строя, а уж его-то походку мы успели запомнить.

— Товарищи курсанты, — произнес он, останавливаясь перед строем. — Получено радио. В квадрате ноль сорок один горит грузопассажирское судно «Лада»... Люди, ценные грузы... Я принял решение идти на помощь. Но, — он сделал паузу. — Вы на корабле не в штате, и, собственно, брать вас в море я не был обязан. Поэтому заставить вас участвовать в спасательных работах не могу...

Я вдруг почувствовал, как плечо Андрея Чернякова резко подалось вперед.

— Товарищ капитан третьего ранга! — обиженно воскликнул Андрей. — За кого вы нас принимаете?!

— За курсантов, — сухо возразил командир. — За курсантов, товарищи... Но, поверьте, я не сомневался в вашей решимости. От лица службы — благодарю.

— ...Советскому... Союзу! — это у нас получилось до того здорово, что всем нам вдруг стало легко и радостно.

— Добро, — закончил капитан третьего ранга. — Вы поступаете в распоряжение мичмана Егорлыкова.

— Разойдись! — скомандовал мичман.

3

Моя тяга к морю была необычной. Когда-то в школьные годы я мечтал стать писателем. Нет-нет, не вообще писателем, которые сочиняют всякую ревность-любовь, а писателем морским, маринистом. Я знал до подробностей содержание всех книжек о море, какие мне только удавалось доставать, — а доставать их было нелегко, потому что у других мальчишек спрос на такие книги был не меньший.

И вот теперь море лежало передо мною, то самое море, которое я когда- то мечтал описать, а я его не видел; мне некогда его было видеть; и уже много позже, когда все это кончилось, я подумал, что нет и никогда не будет в человеческом языке таких слов, которые воспроизвели бы этот страшный день.

Мы шли, словно раздвигая форштевнем туман, и вода стонала где-то вверху, над нашими головами, а туман снова полз — теперь уже на стальной мокрой палубе корабля, и из этого тумана время от времени несся встревоженный голос впередсмотрящего:

— Видимость — ноль!..

Потом мы услышали отчетливый, резкий гул самолета. Самолет летел там, где ему и положено, — в вышине. По-видимому, он делал широкие круги над морем, потому что звук то приближался, то медленно отдалялся, словно таял.

— Разведывает, — коротко бросил Андрей, который стоял возле меня, крепко уцепившись обеими руками за леер. — Определяет, чем можно им помочь.

— Определишь тут, как же, — отозвался сзади кто-то из курсантов. — Сверху-то еще хуже видно: белое поле внизу, и все...

— Как пароход называется? — помолчав, спросил Андрей.

— «Лада», — раздался все тот же голос. — Полтораста пассажиров, говорят... Детей много...

Все это он уже выдумывал, никто ему таких сведений дать не мог, но разве от этого что-нибудь менялось?..

— Много разговоров, — раздался суровый голос мичмана Егорлыкова, и мы замолчали.

Ну, почему так медленно идет корабль, почему так медленно!.. Впрочем, тут мы возводили на него поклеп. По старым, еще недавним временам, в таком тумане корабль вообще отстаивался бы на месте, а сейчас мы, как-никак, идем и даже довольно приличным ходом, уверенные, что зеленый всевидящий глаз радара предупредит об опасности столкновения. Он-то, этот глаз, и разглядел «Ладу».

Но и мы увидели ее. Вернее, не ее, не самое судно, — увидели туман, окрашенный в багрово-красное. Оттуда, из глубины этого тумана, неслись непрерывные тоскливые, рвущие сердце гудки.

— Приготовиться к посадке на шлюпки, — приказал мичман Егорлыков. И совсем по-другому, как-то дружески, просто добавил: — Вот что, ребята, вы слышите меня? В этом чертовом киселе никого не видно. Вы слышите? Командир приказал нам идти на шлюпках и подбирать тех, кто, возможно, в воде... А если нет — будем снимать людей прямо с борта. Всем ясно?

Быстро, выкликая по фамилиям, — вот что значит боцманская память! — он разделил нас по командам. Мы с Андреем оказались в одной команде, у самого мичмана Егорлыкова.

А багровый туман между тем все приближался, теперь уже видны были в нем скачущие рыжие языки огня. Они плясали, должно быть, на деревянных надстройках, и оттуда, со стороны этих пляшущих огненных языков, неслись к нам, сливаясь с гулом беспокойного моря, страшные человеческие голоса...

К счастью, в туманные дни море почти никогда не бывает штормовым, не то пришлось бы совсем худо и тем, кого мы должны были спасать, и нам.

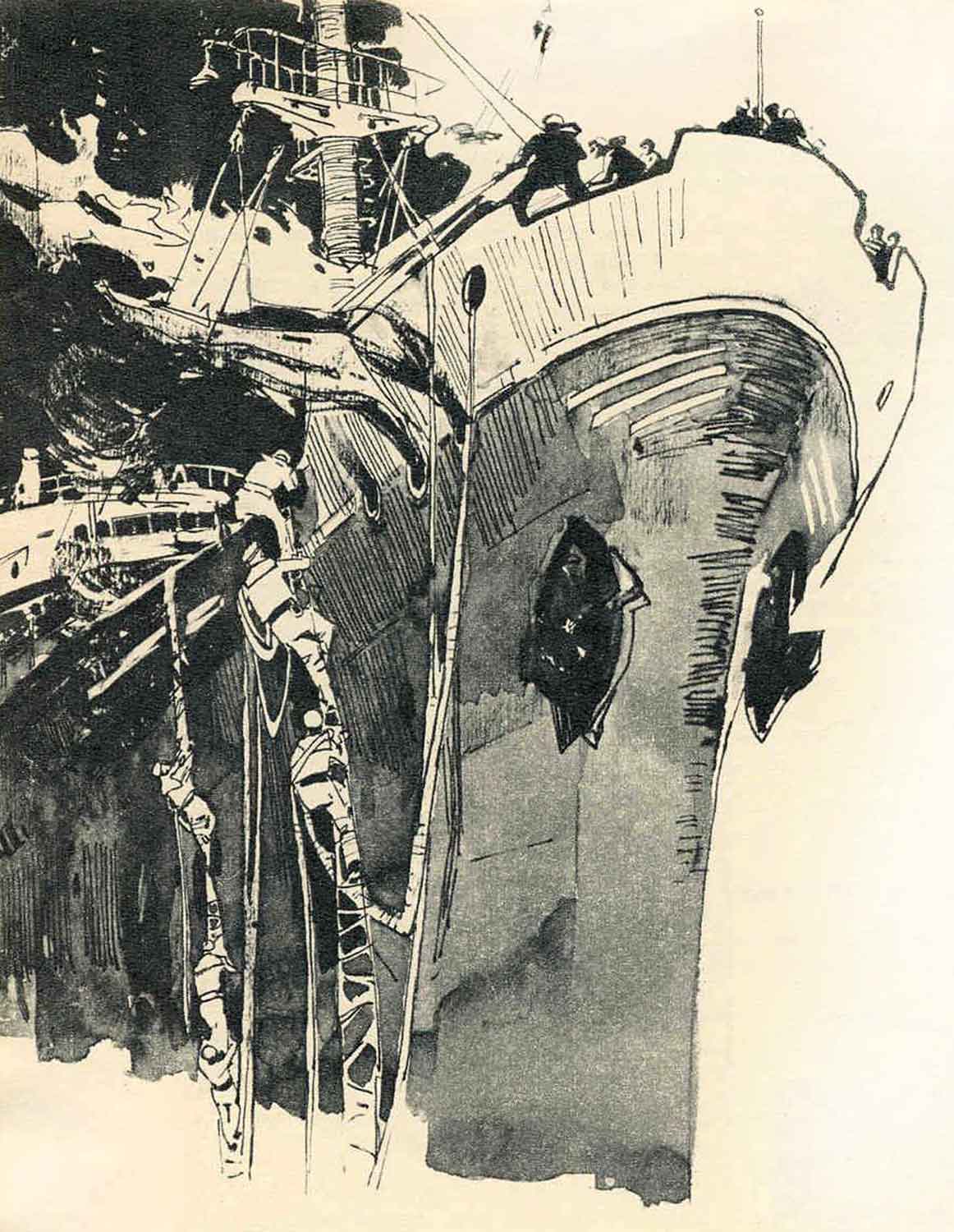

— Спустить шлюпки на воду!..

— Черняков, в шлюпку! — приказал мичман. — Проденьте конец в носовой рым и крепите за вторую балку!..

Ну, это уже он зря. Кто-кто, а курсант обязан знать, как спускать шлюпку и на ходу, и на якорной стоянке, и Андрею не нужно было объяснять это.

Но теперь нам было не до обид. Через две минуты мы уже сидели на банках в шлюпке, и некрутая волна относила нас от опасного сейчас для шлюпки борта эсминца.

4

Я не знаю ничего страшнее пожара на море, да еще в тумане. Тут какие слова не подбирай — все недостаточны. Ревет огонь, слизывая брезент шлюпок на палубе, сжигая пеньковые тросы, расползаясь по всему, что способно воспламеняться. Ревет, не умолкая, натужный, страшный гудок; ревут волны, и ничего этого не видно, потому что все окутано нестерпимо красным туманом...

Первым мы подобрали пожилого, усатого человека — позже стало известно, что это был судовой плотник. Он держался на воде, цепляясь за какую-то доску, а увидев нас, оттолкнул ее и ухватился обеими руками за борт шлюпки.

— С кормы! Давай, отец, с кормы! — крикнул мичман Егорлыков. Когда мы помогли человеку взобраться в шлюпку, он шумно сплюнул соленую воду, отдышался и удивленно воскликнул:

— Жив! Жив, елохова палка!..

С возбужденной поспешностью он начал рассказывать нам, как возник на судне поначалу никем не замеченный пожар и как быстро он распространялся, но мичман остановил плотника:

— Ладно, батя, потом! Сейчас, давай, помогать будешь.

Следующей была молодая женщина. Когда мы ее втащили в шлюпку и Андрей набросил свой бушлат прямо на ее мокрые плечи с прилипшим к ним платьем, женщина дрожала и вдруг заплакала.

— Ну вот, ну вот еще, — пробормотал мичман.

По штромтрапу на эсминец женщина поднялась с трудом; я поддерживал ее и все повторял:

— Ничего-ничего, страшное уже позади!

Она вздыхала и соглашалась:

— Да, да!

А потом мы уже сбились со счета. Оказывается, когда пожар на судне достиг значительных размеров, кто-то пустил слух, что в трюмах «Лады» взрывчатка и что вот-вот, с минуты на минуту, пароход взорвется. И тогда люди начали прыгать за борт, и, наверное, немало их погибло бы, если бы к месту пожара не подошли сначала мы, а потом отряд торпедных катеров.

Спроси у меня: что тебе особенно запомнилось в этот туманный день, что потрясло твое воображение? — я, пожалуй, и не отвечу. Это была какая-то непрерывная цепь стонов, искаженных ужасом лиц, взмахов весел, грохота огня и моря...

Спроси у меня: что тебе особенно запомнилось в этот туманный день, что потрясло твое воображение? — я, пожалуй, и не отвечу. Это была какая-то непрерывная цепь стонов, искаженных ужасом лиц, взмахов весел, грохота огня и моря...И лишь когда, обойдя для верности еще раз весь этот участок, мы убедились, что никого на воде больше нет, лишь тогда мы заметили, что тумана уже давно нет. И дождя тоже нет.

Серое, почти спокойное море простиралось далеко к горизонту, серое небо — уже не в тучах, просто серое — начинало темнеть у далекого края: оказывается, уже вечерело.

Нам разрешили помыться, привести себя в порядок, а потом отправиться отдыхать. Полным ходом эсминец шел в базу, и контуры черной, обгоревшей «Лады» все отдалялись за кормою, делались все неразличимее.

В офицерских каютах, должно быть, тревожным беспокойным сном спали спасенные нами люди. Спали, потому что за нечеловеческим напряжением воли и сил всегда приходит сон...

Мы уже собирались нырнуть в свой кубрик, когда Андрея Чернякова окликнул мичман Егорлыков, — я только сейчас заметил, что рука у него почему-то забинтована и покоится на перевязи.

— А вы ничего, курсант, — уважительно сказал мичман. — Смелый парень!

Андрей благодарно покраснел. Впервые я видел, как он краснеет...

Вечером, после отбоя, мы лежим в темноте и прислушиваемся к сонному бормотанию моря.

— Вадим, ты спишь? — осторожным шепотом окликает меня Андрей.

— Ну?

— Как ты, старина, решил... с институтом?

Я молчу. Он, должно быть, прислушивается, а я молчу. Пусть прислушивается.

Георгий Халилецкий

Рис. А. Доброва

«Советский моряк» №13 1960 г.

***

Admin-uzzer May 08 2024 145 прочтений

0 комментариев

Печать

Комментариев нет.